Das Café Emanuel in Ramat Gan gibt behinderten Menschen die Chance, als Kellner zu arbeiten. Und langsam aufzublühen. Von Shmuel Patrick Goldfein

Bedächtig schreitet Bat-El durchs Café. Schritt für Schritt – langsam, aber zielsicher. Den Kopf in Richtung Tablett gebeugt. Das Tablett mit beiden Händen fest umklammert. Darauf steht eine große Tasse Milchkaffee. Mit den Augen fest fixiert, um Balance bemüht. Noch ein paar Schritte, und der Tisch ist erreicht, an dem der Mann sitzt, der den Kaffee vor ein paar Minuten bestellt hat.

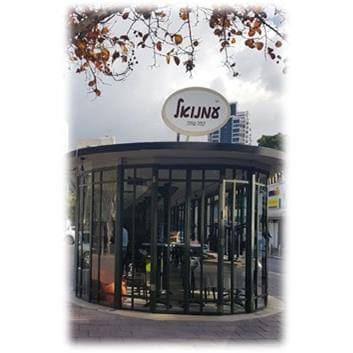

Wir sind im Café Emanuel in Ramat Gan. Kein gewöhnlicher Ort.

Am Tisch angekommen, hebt die junge Kellnerin die Tasse behutsam vom Tablett. Stellt sie auf den Tisch. Danach die Servietten. Alles ganz sicher. Jetzt hat sie den kleinen Löffel genommen, will ihn neben die Tasse legen. Der Mann am Tisch kommt ihr zuvor: Greift ihn ihr direkt aus der Hand. Vielleicht wollte er das Servieren beschleunigen. Oder er wollte ihr einfach nur helfen. Eine typische Szene hier.

„Wer als Gast ins Café Emanuel herkommt, muss zwei Dinge mitbringen: Geduld und ein offenes Herz“, sagt Cheli Arush.

Ein kleines Schild auf den Tischen weist darauf hin: hier arbeiten besondere Menschen. Mit Depressionen, Autismus, Verhaltensstörungen. Arush hat sie eingestellt. Sie arbeitet für das Sozialwerk der Stadt Ramat Gan, die das Café leitet. Und die Gäste haben das Projekt angenommen. Warten gut gelaunt aufs Essen, auch wenn es sich verzögert. Oder packen mit an – wenn der Kellner Hilfe braucht. So ist das Café Emanuel zu einem Ort der Begegnung geworden. Es menschelt inmitten der Bialik-Straße, einer lebhaften Einkaufsstraße.

Arush erklärt die Sprachregelung. Keiner nennt die Kellner hier „Behinderte“. „Wir nennen sie „bogrim“ [=Absolventen], Absolventen des Lebens“, sagt sie. Denn jeder der hier arbeitet, ist einen weiten Weg gegangen. Normalerweise üben sie nur einfache Betätigungen aus, arbeiten in Fabriken oder an Verkaufsständen. In einem normalen Café mit richtigen Gästen servieren? Das war bis vor kurzem noch undenkbar. Als vor zwei Jahren die Café-Räumlichkeiten frei wurden, kam dem Leiter des Sozialwerks, Yair Damari, die Idee: Warum sollen wir sie nicht ins richtige Leben werfen? Und sie normal dafür bezahlen: Mindestlohn plus Trinkgeld. Mit nur einer Einschränkung – die Arbeitszeit ist auf zwei Stunden am Tag begrenzt. „Damit wir möglichst vielen von ihnen die Möglichkeit geben können, hier zu arbeiten“, sagt Arush.

Die größte Herausforderung dabei? Sicherlich die verschiedenen Hintergründe der Kellner zu vereinbaren. Depressive mit Autisten? Das gibt es so nirgendwo. Bei keinem anderen Sozial-Projekt in Israel wird das gewagt. Was hilft: Es gibt keinen Leistungsdruck. Das Café gehört der Stadt, es müssen keine Gewinne erwirtschaftet werden. Und so wird jedem neuen Kellner am Anfang ein „gesunder“ Kellner zur Seite gestellt. Bis es klappt.

Am Anfang muss man noch viel erklären. Viele arbeiten zum ersten Mal in einem Team. Kommen erstmals mit Bedürfnissen von Kundschaft in Kontakt. „Aber nach einiger Zeit hier blühen sie auf – wie eine Blume die aufgeht“, beschreibt es Orly Ochana. „Manche fangen an zu tanzen, andere singen. Plötzlich kommen ihre Talente zum Vorschein“, als hätten sie jahrelang auf den Moment gewartet, sich der Welt zu zeigen. Ochanas Aufgabe ist es, dafür den sozialen Rahmen zu schaffen. Sie organisiert im Café Veranstaltungen zu den Feiertagen für die Mitarbeiter und ihre Familien. Nach zwei Jahren Anlaufszeit ist das Café für alle ein Zuhause geworden.

Auch Bat-El, die Kellnerin, ist schon über ein Jahr dabei. Sie leidet unter Depressionen, wird psychiatrisch behandelt. Im Café-Betrieb hat sie sich weiter entwickelt. Am Anfang war es manchmal schwierig mit den Gästen: Wurde von ihnen ganz normal behandelt, das war Bat-El nicht gewohnt. Aber sie hat sich daran gewöhnt. Heute arbeitet sie drei bis viermal die Woche im Café. Was sie sich für die Zukunft wünscht? Mit leiser Stimme antwortet sie: „Ich möchte hier noch mehr arbeiten.“

Sehr inspirierend…