Gabi: „Wir sind hier im Land aufgewachsen, und für uns sind die Deutschen die Bösen, sie sind die Mörder der Juden, sie sind die Nazis, und, ja, sie hatten eine wunderbar schöne Kultur – Beethoven und Bach, aber was hat uns das genützt? […] Dieses Wissen, dass mein Vater hier [in Berlin] vor sechzig Jahren gelebt hat, gibt mir einerseits das Gefühl von ’nach Hause kommen‘, und andererseits fühle ich mich total fremd.“

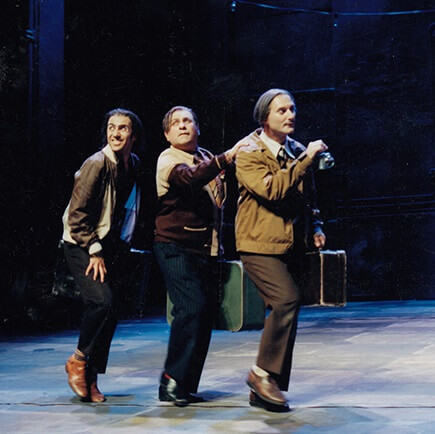

Ich sitze im Publikum im Stück „Sehnsucht“. Vor 15 Jahren. Wir, das Publikum, sitzen auf drehbaren Stühlen, und rings um uns herum sind fünf kleine Bühnen. Alle ein bis zwei Minuten müssen wir den Stuhl herumdrehen, weil das Stück auf einer anderen Bühne weitergeht. Auf jeder Bühne wird ein kleines Monodrama gespielt, aber abgehackt. Das deutlichste Element im Bühnenbild ist das Gebäude, in dem dieses Stück gespielt wird. Alte Mauern, wie wir sie vom Akko-Theaterfestival kennen. Gabi, die jetzt gesprochen hat, ist Gabi Eldor, eine der Gründerinnen dieses Theaters. Ihre Sehnsucht ist eigentlich die Sehnsucht ihres Vaters, der sich aber nie nach Berlin zurückgesehnt hat. Jetzt geht es weiter mit Rauda Suleiman, die ihren Vater spielt. Er ist im arabischen Dorf En Hod geboren, wo heute ein Künstlerdorf ist, in dem jüdische Israelis wohnen.

Rauda: „Ich komme hierher und sitze vor der Moschee, obschon es gar keine Moschee mehr ist. Nur das Gebäude ist noch da. Aber das macht für mich keinen Unterschied. Für mich ist es eine heilige Moschee, so wie es bis 1948 war, als wir hier in En Hod wohnten, bevor der Krieg begann. Ich war neun Jahre alt.“

Die Sseraja/das hebräisch-arabische Theater in der Altstadt von Jaffa, wo dieses Stück drei Jahre lang lief, feiert dieser Tage 20 Jahre Bestehen. Es ist ein besonderes Projekt, das allen Kriegen und Konflikten trotzt und versucht, eine Alternative zu sein.

Die Grundmauern des Gebäudes gehören zu einem Komplex, den die Kreuzritter vor tausend Jahren gebaut hatten. Das heutige Gebäude wurde im 18. Jh. gebaut und war seit 1811 die „Sseraja“ – Sitz des ottomanischen Gouverneurs, und zugleich auch Postbüro, Gefängnis, Hammam und Moschee. Im Jahr 1897 wurde die neue Sseraja neben dem Uhrturm eröffnet, und ein Teil des Komplexes wurde von der Familie Damjani gekauft, die dort eine Seifenfabrik betrieb, bis diese im Krieg von 1948 geschlossen wurde. In einem Teil des Komplexes ist seit vierzig Jahren ein Museum, und vor 20 Jahren wurde das Theater in einem anderen Teil eröffnet.

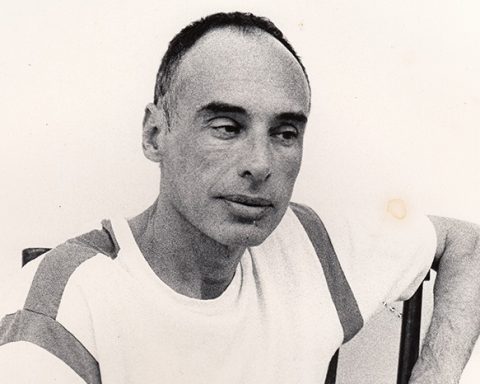

Igal Ezrati ist einer der Gründer des Theaters. Vor „Sehnsucht“, und bevor das Theater in diesem Gebäude gegründet wurde, arbeiteten Igal Ezrati und Gabi Eldor schon zusammen. Sie inszenierten vor dreißig Jahren das Stück ohne Worte „Heute wird getanzt“. In einem Tanzlokal in Jaffa treffen sich Juden und Araber. Das Stück zeigt, wie die politischen Erschütterungen das Lokal und die Menschen verändern. Diese Woche interviewte ich Igal zum 20-jährigen Jubiläum.

Ihr feiert 20 Jahre Bestehen Eures Theaters. Was genau geschah vor zwanzig Jahren? Euer Team bestand schon vorher, und Ihr machtet Stücke, die ich gesehen habe, und auch der Ort bestand schon, während ein paar hundert Jahren.

Ezrati: 1999 geschahen zwei Dinge nacheinander. Die Gruppe von Adib Dscha’aschan, die auch schon vorher existierte, wandte sich an uns, sie wollten mit uns zusammenarbeiten, und die Stadt Tel-Aviv gab uns das Theater. Das Theater heißt hebräisch-arabisches Theater. Im Diskurs über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen in diesem Land sprechen die meisten von Juden und Arabern. Aber wir nannten es hebräisch-arabisches Theater, um die Nähe der beiden Seiten zu unterstreichen. (Im hebräischen wie im arabischen sehen die Wörter „hebräisch“ und „arabisch“ fast identisch aus.)

Das ist ziemlich einzigartig, dass eine hebräisch-arabische Zusammenarbeit hier im Land aufgrund von arabischer Initiative entsteht.

Ezrati: Das stimmt. Das Resultat davon war, dass wir diesen Teil hier des Komplexes, neben dem Museum, erhielten.

Und hatte das etwas mit der allgemeinen politischen Atmosphäre zu tun, als Ehud Barak die Wahlen gewonnen hatte, 1999?

Ezrati: Nein, das hatte mehr mit einer günstigen munizipalen Konstellation zu tun.

Hatte die politische Atmosphäre, eine kurze Zeit von Hoffnung, dass der Oslo-Prozess vielleicht trotzdem zu einem glücklichen Ende führen würde, einen Einfluss auf Euch?

Ezrati: Wir haben schon vorher hebräisch-arabisches Theater gemacht. Wir brachten das Recht auf Rückkehr [der palästinensischen Flüchtlinge] schon vorher auf die Bühne. Wir sind den Politikern zuvorgekommen. Wir haben die „Wahrheits- und Versöhnungskommission“ gemacht, ein Ereignis, das das südafrikanische Vorbild kopiert und auf unsere Geschichte hier anpasst.

Welche politischen Ereignisse in den letzten zwanzig Jahren hatten den größten Einfluss auf Euer Theater?

Ezrati: Die letzten fünf Jahre. Im Sommer 2014 war Mahmud Dassuki der Direktor der arabischen Hälfte unseres Theaters, und als seine Nichte bei einer der Bombardierungen der israelischen Luftwaffe auf ein College in Ghaza umkam, zog er eine unserer Mitarbeiterinnen hinter sich her, die selber hohe Offizierin im Militär gewesen war, und deren Sohn zu dieser Zeit Pilot in der Luftwaffe war, und zeigte ihr in seinem Büro am Internet, was mit seinen Verwandten in Ghaza geschehen war. Das war ein schwieriger Moment. Seit Miri Regev Kulturministerin ist, macht sie uns das Leben schwer. Nachdem sie es geschafft hat, das arabische Al-Midan-Theater in Haifa de facto zu schließen, versuchte sie dasselbe mit uns. Aber sie schaffte es nicht. Und deswegen hat sie das Gesetz „Loyalität in der Kultur“ lanciert, das uns Kulturschaffende zwingen soll, zionistische Kultur zu produzieren. Und am selben Tag, als über das Gesetz abgestimmt werden sollte, brach Liebermann mit der Koalition, was zu den Wahlen im April führte. Wir wurden also im letzten Moment gerettet.

In einem Interview hast Du 2015 gesagt: „Vielleicht bin ich naiv, aber kein Kulturminister will, dass in seiner Periode ein Theater geschlossen wird und dass man ihn beschuldigt, er zensiere das Theater.“

Ezrati: (lacht) Ja, offenbar hatte ich unrecht. Die ganze Stimmung hat sich sehr verschlechtert. Wir werden von den jüdischen Nationalisten angegriffen, wie nie zuvor. Diese Angriffe wurden durch das Nakba-Gesetz vom Jahr 2011 ermöglicht. Dieses Gesetz verbietet, de facto, das Erinnern an die Nakba, und wer von der Regierung Geld erhält und an die Nakba erinnert, dem wird die finanzielle Unterstützung gestrichen. Wir waren die erste Gelegenheit, dieses Gesetz anzuwenden. Alle Angriffe kamen aus der Zeit, seit Miri Regev Kulturministerin ist. (Er überlegt) Einmal, als wir die „sieben jüdischen Mädchen“ von Caryl Churchill machten – das hast doch Du übersetzt, oder?

Ja.

Ezrati: Da hat Limor Livnat, die damals Kulturministerin war, uns angegriffen. Aber sie hat nichts Rechtliches versucht.

Angesichts all dieser Angriffe und der allgemeinen Stimmung im Land, wie leitet man gemeinsam ein hebräisch-arabisches Theater?

Ezrati: Es gab verschiedene Zeiten. Es gab diese Zeit, während zwei Jahren, als Amir Nisar-Soabi die arabische Hälfte leitete. Du kennst ihn, ja?

Ja.

Ezrati: Er sagte: Ich möchte kein hebräisch-arabisches Theater. Ich mache arabisches Theater für mein Publikum, ohne hebräische Untertitel, keine Kooperation. Kooperation ist Normalisierung, das will ich nicht. Und das war eine Haltung, die keiner vorher und nachher einnahm. Er sagte: Es gibt kein hebräisch-arabisches Theater. Es gibt das Theater „Ssaraja“, ihr könnt Euch nennen, wie ihr wollt. In diesen zwei Jahren haben wir nichts zusammen gemacht, außer den Unterhalt des Gebäudes, die Steuerbezahlung usw.

Und warum war das nur zwei Jahre lang so?

Ezrati: Weil er nach zwei Jahren gegangen ist. Alle Intendanten der arabischen Hälfte gehen nach ein oder zwei Jahren. Ich bin hier zwanzig Jahre, und bei der arabischen Hälfte waren etwa zehn Intendanten. Und jeder ging mit Knall und Schall, ohne seinen Nachfolger einzuarbeiten. Glücklicherweise ist alles in meinem Computer, und so habe ich jeweils den Nachfolger eingearbeitet.

Wie erklärst Du das?

Ezrati: Hebräische Theater gibt es Tausende. Aber als arabisches Theater ist es das einzige hier, und so kam es zu einem politischen Kampf um das Theater. Zunächst hatte Chadasch den hauptsächlichen Einfluss, heute ist es Balad, die hinter dem Theater stehen.

Und trotz alledem schafft ihr es auch noch nach zwanzig Jahren weiterzumachen.

Ezrati: Ja. Jetzt sind wir, juristisch gesehen, ein kleines Repertoiretheater, so erhalten wir ein wenig mehr Geld vom Ministerium. Aber wir sehen uns ideologisch immer noch als Fringe-Theater.

Kannst du Euer Theater mit dem von Acco vergleichen?

Ezrati: Ja, bestimmt. Sehr ähnlich. Nur dass sie zweimal so viel Geld erhalten, weil sie mehr als fünfzig Kilometer von Tel-Aviv entfernt sind.

Erzähl mir ein bisschen über euer Repertoire.

Ezrati: Zu Beginn hatten alle Stücke etwas mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun. Aber in den letzten Jahren machen wir mehr Stücke, die die kulturelle Begegnung thematisieren. Wie das Stück über Farid al-Atrasch und das Stück über Um-Kulthum. Und die Stücke von Hanna [Vazana Grunwald] zum Thema der arabischen Juden. Aber natürlich haben wir das palästinensische Thema nicht verlassen, wie z.B. das Stück über Machmud Darwisch, und in zwei Wochen steigt die Premiere der neuen Version von „Heute wird getanzt“.

Was ist neu in dieser Version?

Ezrati: Wir haben hinzugefügt, was in den letzten zwanzig Jahren geschehen ist. Da ist zunächst mal die Theokratisierung, sowohl die jüdische wie die islamische, dann auch die Gentrifizierung von Jaffa. Adibs Tochter wollte eine Wohnung im Andromedahügel kaufen, aber sie konnte nicht. Es gibt dort keine Araber. Wir behandeln das also auch im Stück, plötzlich kommt der Immobilienmakler und übernimmt das Lokal.

So ein bisschen wie im „Kirschgarten“ von Tschechow…

Ezrati: Genau. Genau.

Im Interview von 2015, das ich vorhin zitierte, sagtest Du: „Wir nähren uns von der Wut und vom Frust, sie sind der Motor und der Diesel für die Kreativität.“

Ezrati: (lacht) Das ist die Antwort auf die Frage, warum wir das Land nicht verlassen, wenn alles so schlimm ist. Während ringsherum alles zusammenbricht, versuchen wir, ein anderes Modell anzubieten. Wir versuchen, eine Kultur zu pflegen, in der jeder seinen Platz hat.

Könntet ihr auch die Stellung der Homosexualität thematisieren?

Ezrati: In der neuen Version von „Heute wird getanzt“ habe ich eine Liebesgeschichte zwischen einem jungen Juden und dem Sohn der arabischen Familie eingebaut. Aber die Homosexualität in der arabischen Gesellschaft, das müssen die Araber thematisieren. Das ist nicht richtig, wenn ich es tue. Die muslimische Gesellschaft ist da noch weit von einer Akzeptanz entfernt. Wir hatten einen homosexuellen Schauspieler, dem sie das Auto zertrümmert haben. Er ist nach Haifa gegangen, hat eine Lesbe geheiratet, und sie haben Kinder.

Und Du selber versuchst Deine Homosexualität eher zu verstecken deswegen?

Ezrati: Nein, überhaupt nicht. Alle wissen das. Als wir das gemeinsame Theater gegründet hatten, musste Adib Dschahaschan viel Kritik einstecken, dass er mit Homosexuellen zusammenarbeitet.

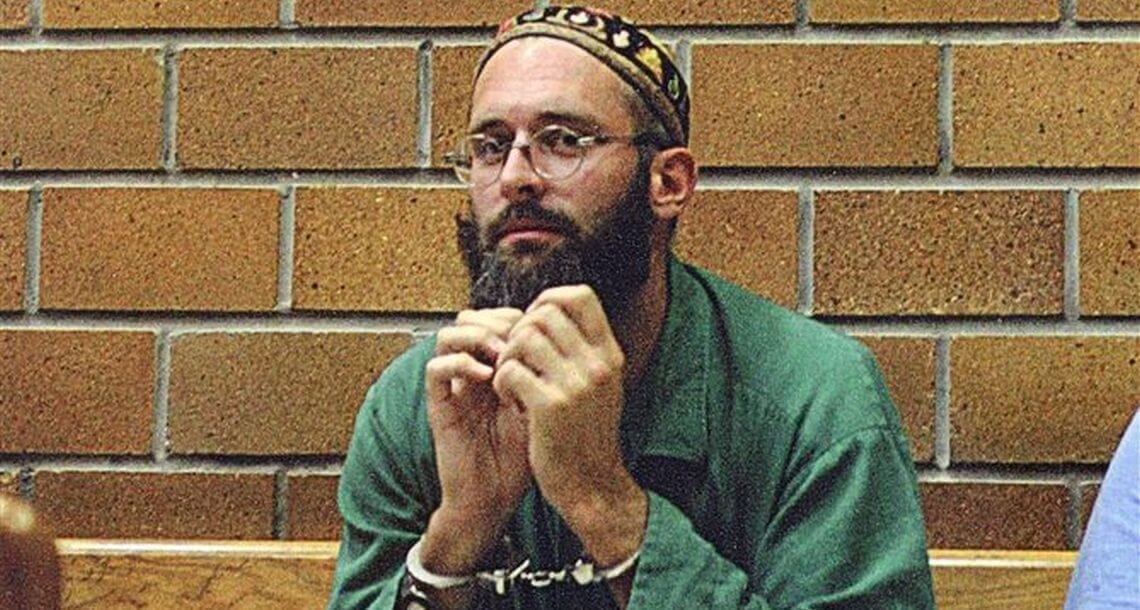

Nach diesem Gespräch sprach ich mit Imad Dschabarin.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der hebräischen Hälfte des Theaters?

Dschabarin: Wir arbeiten zusammen, aber jede Hälfte ist autonom. Manchmal machen wir gemeinsame Stücke, manchmal jeder für sich.

Sind alle mit dieser Zusammenarbeit zufrieden?

Dschabarin: Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber während all der zwanzig Jahre hat nie jemand am Prinzip der Zusammenarbeit gerüttelt, sondern nur, wie genau diese aussehen soll.

Wie begegnet ihr den verschiedenen Versuchen von außen, auf das Repertoire Einfluss zu nehmen?

Daschabarin: Schau, ich bin der Dramaturg des Theaters, und die meisten Stücke schreibe oder bearbeite ich. Ich habe nie, ich betone: nie! von jemandem im Theater auch nur den geringsten Versuch verspürt, nicht einmal als Anspielung, auf den Inhalt der Stücke Einfluss zu nehmen. Natürlich gibt es diese Versuche von außerhalb des Theaters, sowohl von Seiten der israelischen Regierung, wie auch von muslimischer Seite, aber wir machen, was wir für richtig empfinden. Wir haben „Vermummt“ von Ilan Chatzor gemacht, ein Stück über die Intifada, über Kollaborateure und über die Korrumpierung der Gesellschaft durch die Besatzung. Das ist kein einfaches Stück, weder für den israelischen mainstream, noch für das palästinensische Publikum. Nicht einmal über die Tatsache, dass das Stück im Original hebräisch geschrieben wurde, hat sich jemand beklagt. Ich glaube nicht einmal, dass das jemand im Publikum gemerkt hat. Wir haben vor zehn Jahren „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon und letztes Jahr „Das Leben, was für eine Arbeit!“ von Chanoch Levin gemacht. Das sind Stücke, die nichts mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt zu tun haben, aber für ein muslimisches oder sogar konservatives Publikum sind sie keine leichte Kost. Wir haben das gemacht, weil wir in einer liberalen Gesellschaft leben, und wir lassen uns nicht von den Religiösen regieren. Und wir wollen auch nicht immer über den Konflikt sprechen, wir haben auch ein Zivilleben, mit seinen Problemen. Ja, natürlich versucht Miri Regev uns den Mund zu stopfen… Soll sie versuchen… Das heißt aber nicht, dass wir von der Umgebung und vom Publikum abgehoben sind. Das Theater (also unsere Hälfte) wurde von einer Gruppe gegründet, deren Mitglieder zum Teil Schauspieler und Regisseure sind und zum anderen Teil Leute, die im gesellschaftlichen und politischen Leben in Jaffa involviert sind und darin eine Stellung haben. Ich selber, wenn ich schreibe und ein Stück bearbeite, weiß genau, wo ich lebe, und was um mich herum geschieht.

Gibt es Konflikte innerhalb der Direktion? Wieso wechselt der Intendant so häufig?

Wir sind ein kleines Theater, und als Araber erhalten wir sehr viel weniger Geld. Das ist der Hauptgrund für die Spannung, weil wir kein Geld haben. Wir können machen, was wir wollen, aber halt nur im Rahmen des sehr kleinen Budgets. Deshalb geht es immer auf und ab bei uns. Natürlich gibt es persönliche Konflikte, aber ich möchte nicht auf spezifische Namen eingehen.

Woher kommt Euer Publikum, und wie ist es zusammengesetzt?

Ich würde schätzen, etwa dreißig bis vierzig Prozent des Publikums kommt von außerhalb von Jaffa. Vom „Dreieck“, vom Negev, von überall. Ich bin immer wieder überrascht zu sehen, wie jung durchschnittlich unser Publikum ist. Immer wieder kommen neue junge Männer und Frauen. Jaffa ist ein touristisches Zentrum für die ganze Region, es liegt am Meer, vom Theater sind es zwanzig Schritte bis zum Ufer.

Was sind die Pläne für die Zukunft?

Wir machen weiter, im selben Geist. Das Theater wächst, und ich bin zuversichtlich.

Ich war enttäuscht von diesem zweiten Gespräch. Ich kenne Imad dreißig Jahre, wir haben eine gute Beziehung, aber „on the record“ war er offenbar nicht bereit, „dreckige Wäsche öffentlich zu waschen“. Andererseits kann ich das auch verstehen. Ich habe eine große Achtung vor dem Mut, den diese Kollegen haben, in einer Realität, die sehr schwierig ist. Aber warum dieser große Unterschied in der Aussage der beiden? Warum ist alles so kompliziert? Warum kann es nicht einfacher sein?

Dieser naive Gedanke erinnert mich wiederum an das Stück „Sehnsucht“, mit dem ich hier begonnen habe. Auf einer der Bühnen rings um das Publikum sitzt Claudia. Sie ist ein komischer Kauz, sie gehört eigentlich nicht richtig dazu, sie ist gar keine Israelin, ein Sinnbild von lustiger und anmutiger Naivität, und vor allem: Sie sehnt sich nicht nach etwas in der Vergangenheit, sondern nach etwas Imaginäres in der Zukunft. Sie nennt sich „Telenovela“.

Claudia: „Ich möchte ein kleines Känguruh in Australien sein. Ich möchte schwanger sein und wissen, wohin diese Schwangerschaft geht. Ich möchte wissen, dass diese Schwangerschaft nicht an gerechten Kriegen teilnehmen wird. Ich möchte, dass Schneewittchen mit den sieben Zwergen heiratet und nicht mit dem Prinzen. Und ich möchte, dass ihr mich Telenovela nennt.“

Und dann, gegen Ende des Stückes:

Claudia: „Ihr habt jetzt drei Minuten Zeit, um an etwas Schönes zu denken, sogar Kitschiges, ein Gedicht… und inzwischen möchte ich, dass jemand das vorliest. [Sie gibt jemand im Publikum, der/die sich meldet, ein Blatt Papier.] Das ist etwas sehr Schönes von Amos Keinan:

„Einmal, wenn dieser ganze Albtraum vorbei sein wird, wenn sich nicht mehr das Grauen im Herzen einnisten wird, wenn der Hass schweigen wird und seiner statt die sanfte Trauer kommen wird, wenn wir nicht mehr von einem plötzlichen Tod träumen werden, sondern von einfachen und dummen Sachen wie die Miete, die bezahlt werden muss, wenn die rosaroten Sonnenuntergänge auf die Schulter des müden Tages steigen werden – dann, dann werden wir aufs Feld hinausgehen, in der Dämmerung. Du wirst den Kopf auf meine Schulter legen, und ich werde Dein goldenes Haar streicheln. Dein Mund wird klein und süß wie eine Kirsche sein, und Du wirst mit ihm lauter nette Dummheiten plappern. Und plötzlich wirst Du sagen: Schau mal! Siehst Du das dort am Horizont? Und ich werde mich anstrengen und schauen und sagen: ‚Nein, mein Lieber, ich sehe nichts.‘ Und Du wirst lachen und sagen: ‚Das ist so wunderbar, auch ich sehe nichts, nichts. Nur wir sind hier, und um uns herum ist nichts!‘ Und ich werde Deinen Mund küssen und wild und leise lachen.“